以前購入し読んだ後、本棚に並べたままになっている本を、もう一度読んでみるという個人的活動をしています(大げさ)。

時間を置いて久しぶりに読む本は、以前読んだときと比べてどうなのか、感じたことを綴ってみたいと思います。

今回読み直したのは、「スマホ脳」。先日NHKの「スマホとの付き合い方」という番組を見たので、ちょっと気になって、こちらを選びました。

「スマホ脳」とはどんな本?

2020年11月20日 新潮新書より出版

アンデシュ・ハンセン 著

久山葉子 訳

累計部数は、日本国内で累計 約60万部以上と言われています。

著者はどんな人?

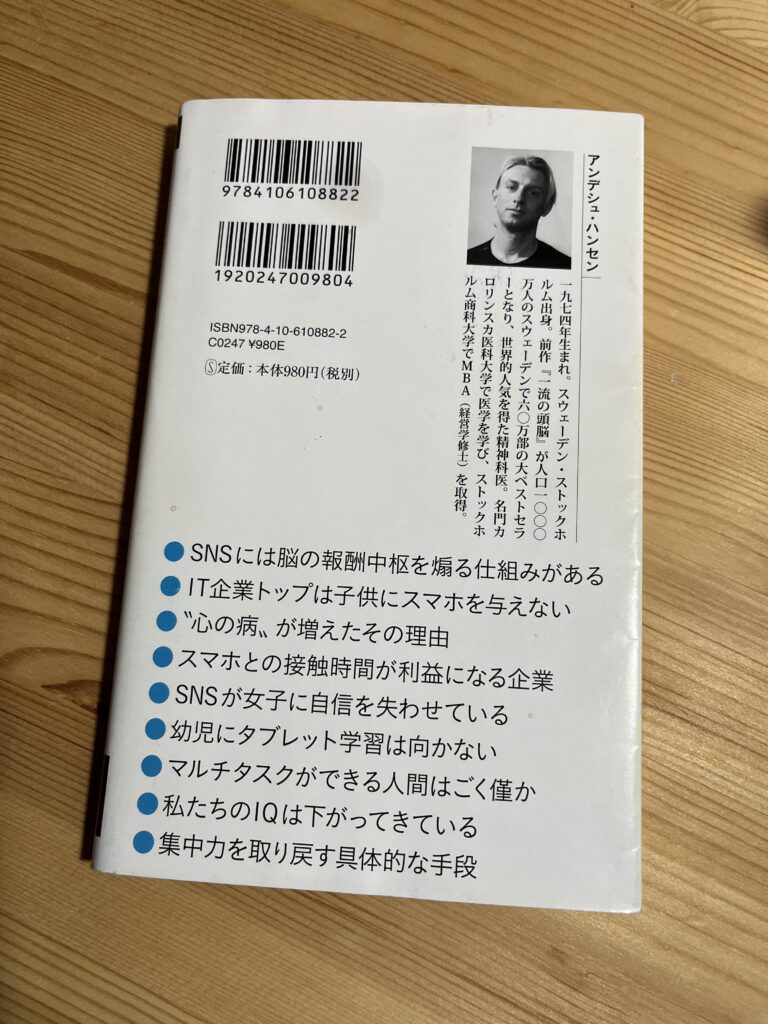

Anders Hansen アンデシュ・ハンセン

1974年生まれ スウェーデン・ストックホルム出身

前作「一流の頭脳」が人口1000万人のスウェーデンで60万部の大ベストセラーとなり、世界的人気を得た精神科医。名門カロリンスカ医科大学で医学を学び、ストックホルム商科大学でMBA(経済学修士)を取得。(新潮新著紹介文より)

彼の著作は、世界で300万部以上販売されているとのこと。

掲載されている顔写真は、かなりのイケメンです!

購入した動機

新潮社から刊行されたのが2020年と、割と新しい本です。私がこの本を購入し、読んだのは、2021年頃だったかな。何かで紹介されているのを見かけ、読んでみたいなと購入したんだと思います。

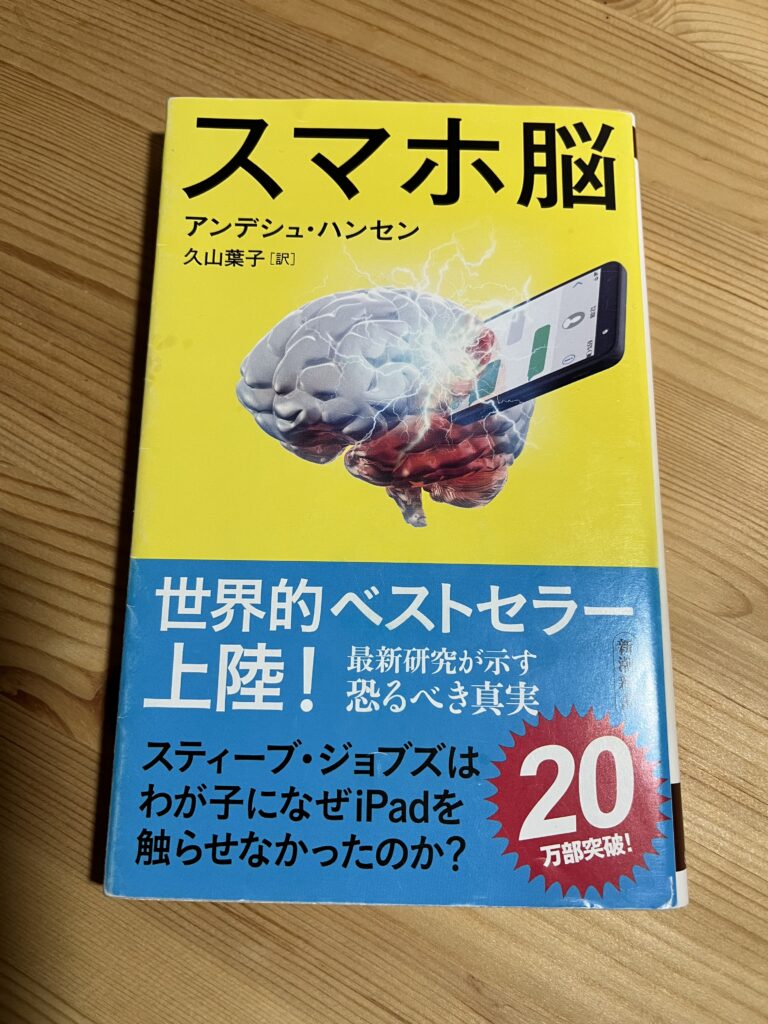

帯の「スティーブ・ジョブスはわが子になぜiPadを触らせなかったのか?」

これインパクトありますよね。まあスマホじゃなくてiPad?、っていうのは置いといて。

あと、「世界的ベストセラー上陸!最新研究が示す恐るべき真実」こっちも、読みたい気持ちをあおります。

はい、あおられて買っちゃいました

自分でも気になっていたんですね、スマホ使いすぎかな、と。

要約

書かれていることを、ものすごーくざっくりまとめると、

スマホを使うようになった現代人の脳は、スマホの使い過ぎにより、過剰なストレスに晒され、注意散漫状態になっている。

・現代人の脳は、”スマホ社会”に適していない

・スマホは、”報酬系”を刺激し、依存させる

・スマホ使用がもたらす3つの悪影響

1,睡眠の質の低下

2,精神的ストレスの増加

3,集中力の低下

・脳科学に基づくスマホとの付き合い方アドバイス

というように、過剰なスマホ使用が私たちに与える影響を明らかにし、最後は、おすすめの付き合い方を提案してくれています。

印象的な部分

スマホ依存の仕組み

SNSやスマホゲーム、通知音などはドーパミン(快感物質)を放出させ、それを求めて繰り返してしまう中毒性がある。

いいねやメッセージ通知を受け取るたび、脳は快感を覚える、その快感を求め、またスマホを開く、この繰り返しが依存を生み出す。

自分の意思よりも、脳が反応している、というところに怖さを感じました。

その脳の仕組みを踏まえた上で、スマホやアプリが開発されているのかと思うと、ゾッとします。まんまと罠にハマっているではないか・・・。

集中することの大切さ

一番響いたのが、「第4章 集中力こそ現代社会の貴重品!」 です。

「私たちは一度にひとつのことにしか集中できない。複数の作業を同時にこなしていると思っていても、実際にやっていることは、作業の間を行ったりきたりしているだけなのだ」(スマホ脳本文より抜粋)

結局 同時に作業しているというのは錯覚で、脳は細く切り替え作業をしているそう。それには、脳が注意残余という状態から切り替える時間が必要で、マルチタスクに慣れていくと、知能の作業台と言われる作業記憶が衰えていくそうだ。

えー!マルチタスクって、脳を鍛えるからいいことなのかと思ってました〜。違うんですね。(現実には、マルチタスかーと呼ばれる特質を持つ人は、人口の1〜2%いるらしいです。)

ということで、一定時間なにかに集中することは、脳にとってとても大事なことらしいです。

確かに、スマホの通知は、集中力が削がれます。こうして作業をしていても、通知音が鳴ると、ついスマホを手に取って、画面を確認してしまいます。そして、これがもう当たり前になりつつあるのが、ちょっと怖い。

集中力がなくなったと感じるのは、歳のせいだと思っていたけれど、それだけじゃなかった・・・。

集中力こそ貴重品!

スマホとの付き合い方

そして、ハンセン氏が提案している”おすすめのスマホとの付き合い方”は、

- 自分のスマホ利用時間を知る

- 通知音はオフにする

- 寝室にスマホを持ち込まない

- スマホ表示をモノクロにする

- 運動をする(どんな運動も脳を強くする)

などが挙げられています。

頑張ればできるかも、と思いました。

読後に変わったこと

スクリーンタイムを気にするようになった

スクリーンタイムとは、スマホを使用した合計時間です。スマホが自動的に集計しています。

設定のところにあったスクリーンタイムを、ホーム画面に移動しました。

今までは、少ない日だと2時間ほど、多い日には5時間くらいいくこともありました。

パッと目に入るところなので、使いすぎてないかな、と意識するようになりました。

寝室にスマホを持ち込まなくなった

これ、やってみました。スマホの目覚まし機能を使っていましたが、目覚まし時計を使うことにしました。

寝室にスマホがないと、緊急時に何だか不安だったので、寝室ドアのすぐ手前の廊下に置きました。

それまでは、寝室に行ってから

スマホ → 読書 → 寝る だったのが、

読書 → 寝る とシンプルになりました。

寝る前に何となくスマホを触ってしまい、あ〜こんな時間!と罪悪感にかられることがなくなりました。

まだ実践して数日ですが、きっぱりスマホを置いて寝室に行くのは結構いい気分です。続けていこうと思います。ほんの小さなことですが、きっと私の脳にはいいことに違いない!と信じたい。

おわりに

NHKのスマホとの付き合い方を紹介した番組では、寝る前にスマホを見るのは、それほど睡眠に悪い影響を与えないとのことでした。スクロールを続けるのは、脳に刺激を与えてしまい良くないらしいけれど、

自分が好きで楽しめる動画等を少しの時間見るのは、リラックス効果があるそうです。

NHKあしたが変わるトリセツショー「スマホとのつきあい方」をまとめた記事はこちらです。

久しぶりに読んだ「スマホ脳」は、いろいろな気づきがありました。これは、本棚に置いて時々読み返そうと思います。そのうち、スマホと脳に関する研究が進んで、新しい常識が生まれるかもしれません。

- スマホ依存が気になっている方

- 子供のスマホとの付き合い方でお悩みの方

- スマホが脳に与える影響について知りたい方

読んでいただきありがとうございました。